Autoren: Pemut Aryo Wibowo, Normas Andi Ahmad, ORKB der Republik Indonesien

Kurzzusammenfassung

Die Ungewissheit über die Zukunft, die durch Faktoren wie den Klimawandel, den technologischen Fortschritt und globale Dynamiken bedingt ist, stellt Organisationen und Staaten vor Herausforderungen, die flexiblere, anpassungsfähigere und widerstandsfähigere Planungsansätze erfordern. ORKB spielen eine entscheidende Rolle im Kampf gegen den Klimawandel und die Ungewissheit über die Zukunft, indem sie Erkenntnisse über die Wirksamkeit klimabezogener Initiativen liefern und verstärkte Rechenschaftspflicht sowie Transparenz fördern. Ein strategischer Weitblick im Prüfwesen ist unentbehrlich, um künftige Ungewissheiten zu antizipieren und sich auf diese vorzubereiten, sodass Organisationen Risiken und Chancen proaktiv begegnen können. Die Anwendung eines sechsstufigen Modells bei Prüfungen der Energiewende, insbesondere im Stromsektor, ermöglicht es Prüferinnen und Prüfern, Fortschritte zu bewerten, Lücken zu ermitteln und Empfehlungen für eine nachhaltigere sowie widerstandsfähigere Energiepolitik abzugeben. Durch die Einbindung eines strategischen Weitblicks in die Prüfungsmethoden können sich Organisationen besser auf die Vielschichtigkeiten einer sich rasch weiterentwickelnden Welt vorbereiten und Widerstandsfähigkeit gegenüber künftigen Ungewissheiten aufbauen.

I. Rolle von ORKB im Kampf gegen den Klimawandel und die Ungewissheit über die Zukunft

Der Klimawandel gehört zu den treibenden Kräften der Ungewissheit über die Zukunft. Die Unvorhersehbarkeit klimabedingter Vorfälle (zum Beispiel Wetterextremereignisse, steigende Meeresspiegel und sich verändernde Ökosysteme) bringt ein Ausmaß an Ungewissheit mit sich, das herkömmliche Planungs- und Entscheidungsmodelle infrage stellt. Da diese Faktoren in Wechselwirkung mit anderen globalen Herausforderungen wie geopolitischen Spannungen und technologischen Fortschritten stehen, wird es immer schwieriger, die Zukunft vorherzusagen, weshalb Organisationen und Staaten unbedingt flexiblere sowie anpassungsfähigere Planungsansätze ergreifen müssen.

Oberste Rechnungskontrollbehörden (ORKB) spielen eine ausschlaggebende Rolle bei der Bewältigung der durch den Klimawandel bedingten Herausforderungen sowie der Ungewissheit über die Zukunft. Als unabhängige Stellen, die mit der Aufgabe betraut sind, staatliche Maßnahmen und Aufwendungen zu bewerten, sind ORKB in der einzigartigen Lage, die Wirksamkeit klimabezogener Initiativen zu bewerten und sicherzustellen, dass öffentliche Mittel effizient sowie wirksam eingesetzt werden (INTOSAI, 2019). Angesichts der wachsenden Ungewissheit können ORKB maßgebliche Erkenntnisse darüber liefern, wie gut Staaten sich auf die Auswirkungen des Klimawandels vorbereiten, von Bekämpfungsmaßnahmen zu Anpassungsstrategien. Zudem können ORKB verstärkte Rechenschaftspflicht und Transparenz in Bezug darauf fördern, wie Staaten den Klimawandel bekämpfen und mit Ungewissheit umgehen. Durch strenge Prüfungen können sie Regierungen für ihre Klimaschutzverpflichtungen zur Rechenschaft ziehen und so gewährleisten, dass Ziele erreicht und Mittel nicht fehlgeleitet werden.

Die Oberste Rechnungskontrollbehörde der Republik Indonesien (vom Indonesischen kurz „BPK“) spielt eine wesentliche Rolle für die Förderung einer wirksamen Klimapolitik und -handhabung. In einem so vielfältigen und dynamischen Land wie Indonesien stellt die Bekämpfung des Klimawandels bei gleichzeitiger Wahrung eines Gleichgewichts zwischen Wirtschaftswachstum, sozialem Fortschritt sowie ökologischer Nachhaltigkeit eine große Herausforderung dar. Das BPK bringt sich aktiv in diese komplexe Aufgabe ein, indem es sicherstellt, dass klimarelevante Strategien und Maßnahmen sowohl wirksam sind als auch im Einklang mit den Grundsätzen der nachhaltigen Entwicklung stehen. Durch gründliche Prüfungen von Klimainitiativen und -strategien erfüllt das BPK eine wichtige Aufsichtsfunktion, die dazu beiträgt, sicherzustellen, dass das Vorgehen Indonesiens gegen den Klimawandel sowohl effektiv als auch gerecht ist.

Da Organisationen mit komplexen Herausforderungen – zum Beispiel technologischen Umbrüchen, dem Klimawandel und sich wandelnden geopolitischen Landschaften – konfrontiert sind, besteht ein wachsender Bedarf an Prüfungen, die nicht nur die Gegenwart beurteilen, sondern auch die Zukunft antizipieren (Butaka, 2022). An dieser Stelle kommt strategischer Weitblick als unschätzbar wertvoller proaktiver Prüfansatz ins Spiel. Er ermöglicht es Organisationen, mit Ungewissheiten fertigzuwerden und Strategien auf mögliche Zukunftsszenarien abzustimmen. Durch Weitblick im Prüfungsverfahren kann das Prüfungspersonal neu aufkommende Risiken, Trends und Chancen ermitteln, die sich auf lange Sicht mitunter auf die Organisation auswirken (Hay, 2019). Mit diesem Ansatz können Prüferinnen und Prüfer die aktuelle Leistung nicht nur beurteilen, sondern auch bewerten, wie gut eine Organisation aufgestellt ist, um sich an künftige Herausforderungen anzupassen.

II. Strategischer Weitblick im Prüfwesen

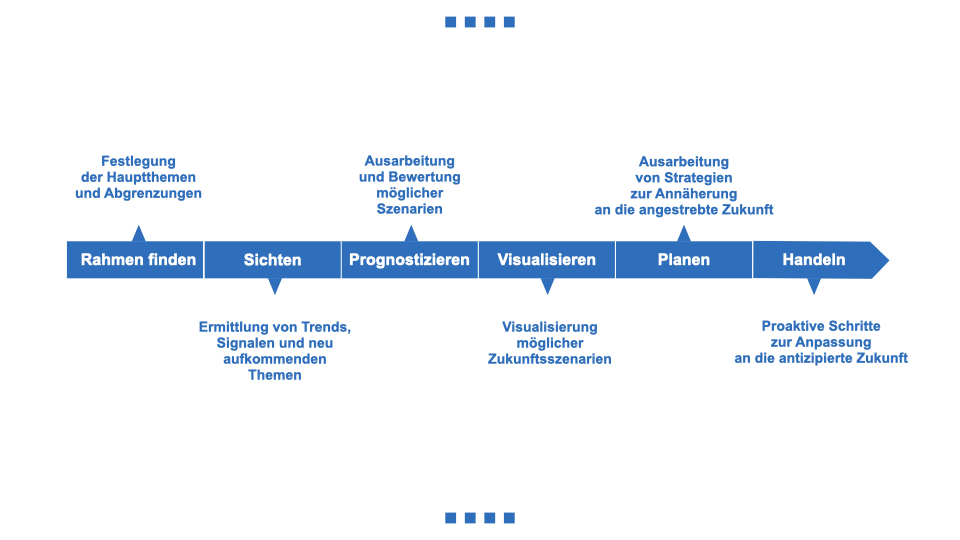

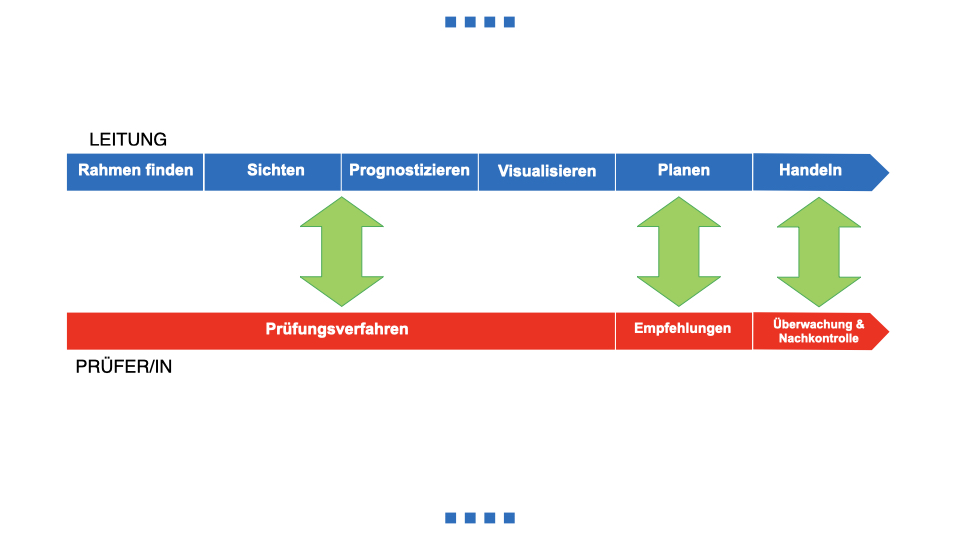

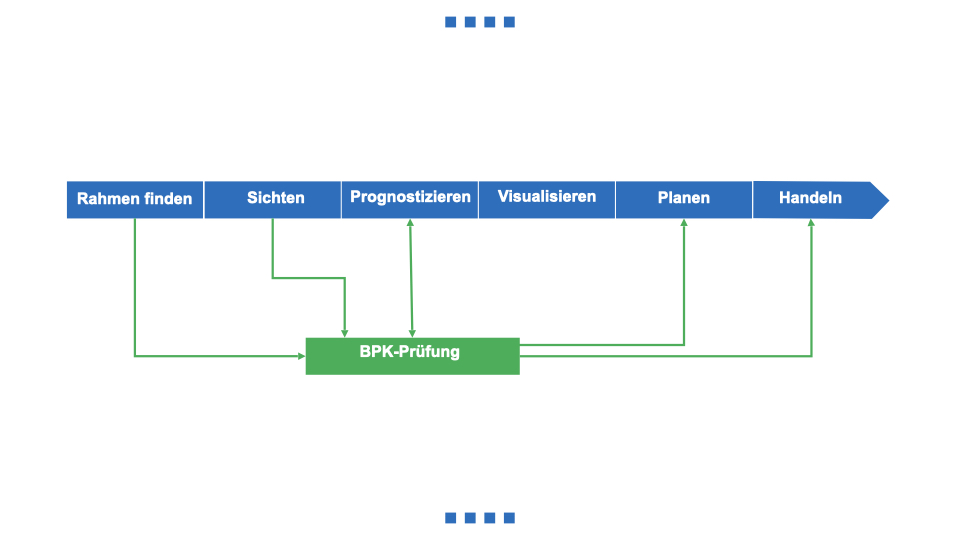

Zu den Modellen für strategischen Weitblick zählt das von Hines und Bishop (2007) entwickelte sechsstufige Weitblickmodell. Das Modell ist vereinbar mit dem Prüfungsverfahren, denn es verbessert die Entscheidungsfindung, indem es Erkenntnisse über die langfristigen Auswirkungen verschiedener Szenarien auf die Zielerreichung und Organisationsabläufe liefert und somit sicherstellt, dass die Organisation auf Dauer belastbar sowie anpassungsfähig bleibt (Kramer, 2023). Der Prozess beginnt mit der Festlegung eines Rahmens, in dem die Hauptthemen und der Umfang unter Berücksichtigung des breiteren Kontexts der strategischen Ziele der Regierung und der Ungewissheiten, denen sie gegenübersteht, festgelegt werden. Dieser Schritt bildet die Grundlage für das Sichten – das heißt die Datenerhebung aus verschiedenen Quellen, um Trends, Signale und neu aufkommende Themen mit möglichen Auswirkungen auf staatlicher oder institutioneller Ebene zu ermitteln. Der Sichtungsprozess unterstützt Prüferinnen und Prüfer dabei, ein umfassendes Verständnis für mögliche zukünftige Entwicklungen aufzubauen, wodurch sie in die Lage versetzt werden, relevante Risiken und Chancen zu erkennen, die mit herkömmlichen Prüfungsmethoden womöglich nicht ersichtlich sind. Er bietet eine besser geordnete Perspektive auf die wichtigsten Trends sowie Veränderungen im Umfeld einer Organisation und unterstützt die fundierte politische Entscheidungsfindung (Habegger, 2010).

Die nächsten Schritte (Prognostizieren und Visualisieren) beinhalten die Ausarbeitung potenzieller Szenarien auf der Grundlage der erhobenen Informationen und die Visualisierung möglicher Zukunftsszenarien. Zudem können Prognosen eingesetzt werden, um die Szenarien zu bewerten und vorauszusagen, welche Auswirkungen verschiedene Variablen auf die Erreichung der strategischen Ziele haben können (FasterCapital, 2024). Visualisieren hingegen unterstützt das Prüfungspersonal und Stakeholder dabei, einen gewünschten zukünftigen Zustand unter Berücksichtigung der Best-Case-Szenarien zu formulieren. Planen beinhaltet dann die Ausarbeitung von Strategien, um sich der angestrebten Zukunft anzunähern, wozu auch Risikominderung und Mittelzuweisung gehören. Handeln bildet schlussendlich die Umsetzungsphase, in der die Regierung und Institutionen proaktive Schritte setzen, um sich an antizipierte Veränderungen anzupassen. Durch die Einbindung dieses Weitblickmodells kann das Prüfungspersonal über die retrospektive Analyse hinausgehen und wertvolle Erkenntnisse liefern, die Organisationen dabei helfen, angesichts der Ungewissheit belastbar und anpassungsfähig zu sein.

III. Strategischer Weitblick bei Prüfungen der Energiewende

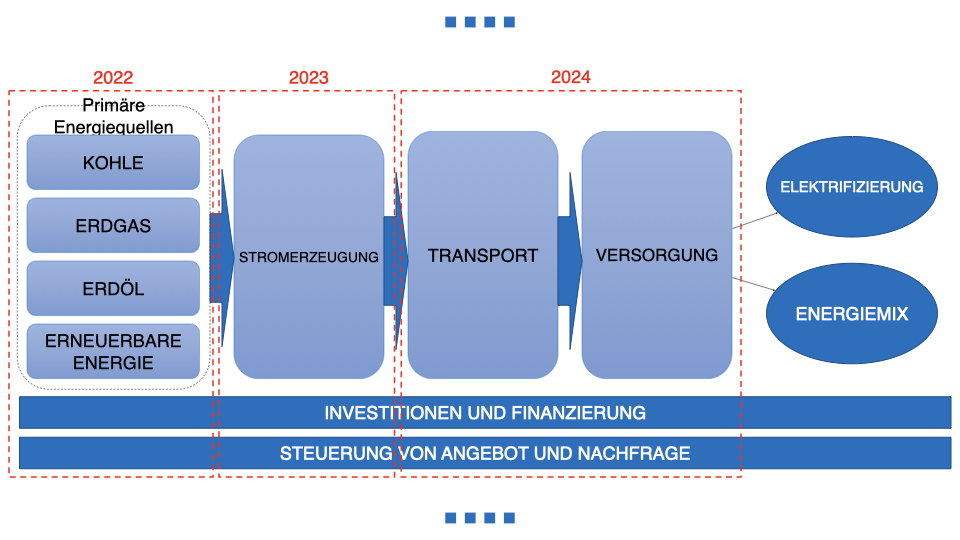

Der Energiesektor hat den größten Anteil an den weltweiten Treibhausgasemissionen und ist daher ein zentraler Bereich im Kampf gegen den Klimawandel (Climate Watch, 2024). Die Energiewende – das heißt die Umstellung von auf fossilen Brennstoffen basierenden Energiesystemen auf nachhaltigere erneuerbare Quellen – ist ein wichtiger Schritt im Kampf gegen den Klimawandel. In Indonesien entfielen im Jahr 2022 59,19 Prozent der Treibhausgasemissionen des Landes auf den Energiesektor. Dabei machte die Stromerzeugung 40,7 Prozent der Emissionen innerhalb des Energiesektors aus (Umwelt- und Forstwirtschaftsministerium, 2024).

Die Anwendung des Modells für strategischen Weitblick im Rahmen von Wirtschaftlichkeitsprüfungen wird bei Prüfungen der Energiewende, insbesondere der Stromerzeugung, getestet. Das Weitblickverfahren umfasst eine Reihe von Prüfungen, die zwischen 2022 und 2024 begonnen haben bzw. beginnen, und im Jahr 2025 soll eine umfassende Prognose zur Energiewende veröffentlicht werden. Im ersten Jahr konzentrierten sich die Prüfungen auf die Verwaltung der Energiequellen, unter anderem auf Kohle, Erdgas und erneuerbare Energie, um zu beurteilen, wie gut diese Ressourcen eingesetzt und verwaltet werden. Im zweiten Jahr lag der Schwerpunkt auf der Stromerzeugung und im letzten Jahr stehen der Stromtransport und die Stromversorgung im Mittelpunkt.

Bei der Festlegung des Rahmens werden das Hauptziel und der Umfang der Energiewirtschaft definiert. Dazu gehören die wichtigsten Stakeholder, potenzielle Risiken, die konkreten Aspekte, die genauerer Untersuchung bedürfen (zum Beispiel Politikumsetzung, Infrastrukturentwicklung oder Finanzinvestitionen). Das Gleichgewicht zwischen den drei Aspekten des Energietrilemmas – Energiesicherheit, erschwingliche Energie und ökologische Nachhaltigkeit – zählt ebenfalls zu den Hauptthemen. Darauf folgt das Sichten: Maßgebliche Daten verschiedener Quellen werden erhoben, darunter technologische Trends, geopolitische Risiken, regulatorische Veränderungen und Umweltauswirkungen. Diese umfassende Datenerhebung trägt zur Ermittlung neu aufkommender Themen, Chancen und Herausforderungen mit potenziellen Auswirkungen auf die Energiewende bei. In der Prognosephase analysieren die Prüferinnen und Prüfer die erhobenen Daten, um mögliche Zukunftsszenarien zu bewerten, wobei sie verschiedene potenzielle Verläufe der Energiewende berücksichtigen. Diese Szenarien werden dann in der Visualisierungsphase herangezogen, um die gewünschten zukünftigen Zustände zu umreißen, und helfen dabei, Langzeitziele festzulegen, die im Einklang mit den Zielen der Energiewende sowie der staatlichen Energiepolitik stehen.

Es wird erwartet, dass das Prüfungsergebnis einen positiven Einfluss auf die umsetzbaren Strategien zur Erreichung der angestrebten Wirkungen hat, wobei das Risikomanagement und die Mittelzuweisung in die Planungsphase einbezogen werden. In der Handlungsphase überwachen die Prüferinnen und Prüfer schlussendlich die Umsetzung dieser Strategien sowie Empfehlungen, geben Rückmeldungen und nehmen nach Bedarf Anpassungen vor, um sicherzustellen, dass die Energiewende reibungslos sowie erfolgreich voranschreitet und dabei regulatorische und Nachhaltigkeitsziele erreicht werden. Die Endergebnisse der Prüfungsreihe werden dann in einem Gesamtbericht, der den strategischen Weitblick in Bezug auf die Energiewende Indonesiens zur Bewältigung des Klimawandels darlegt, zusammengefasst.

IV. Ergebnisse und Analyse

Im ersten Jahr lieferten die Prüfungen vorausschauende und zukunftsorientierte Ergebnisse, welche die Notwendigkeit strategischer Anpassungen der derzeitigen Energiepolitik unterstrichen (BPK, 2023). Die Prüfungen ergaben, dass es nennenswerte Fortschritte bei der Einführung nachhaltiger Energiesysteme gab, die bestehende Infrastruktur und die rechtlichen Rahmenbedingungen den in naher Zukunft zu erwartenden raschen Veränderungen jedoch mitunter nur schwer gerecht werden. Die Prüfungen zeigten unter anderem folgende potenzielle Lücken und Verbesserungsmöglichkeiten auf:

- Der potenzielle Anstieg von Energiesubventionen aufgrund der erwarteten Umstellung auf erneuerbare Energie, welche die Stromerzeugungskosten in die Höhe treiben dürfte, muss abgefedert werden. Da der Stromsektor in Indonesien nach wie vor vom Staat subventioniert wird und unter der Annahme, dass es in naher Zukunft keine Preiserhöhungen geben wird, würde sich dieser Anstieg der Erzeugungskosten erheblich auf die Höhe der erforderlichen Subventionen auswirken. Ohne Preisanpassungen müsste der Staat mehr Mittel zur Deckung der höheren Erzeugungskosten aufwenden, was die finanzielle Belastung durch Subventionen erhöhen würde.

- Trotz mehrerer Zusagen zur Finanzierung der Energiewende in Indonesien besteht weiterhin eine erhebliche Lücke bei der Ermittlung und Mobilisierung erforderlicher Finanzierungsprogramme und -quellen für Schlüsselprojekte. Die Regierung muss erst darlegen, wie sie die vorzeitige Stilllegung der Kohlekraftwerke, die einen ausschlaggebenden Schritt im Übergangsprozess darstellt, finanzieren wird. Darüber hinaus wurde bisher noch keine umfassende Analyse der Auswirkungen der Energiewende auf den Staatshaushalt vorgenommen. Diese Unklarheit und mangelnde Planung im Hinblick auf die Finanzierung sowie die finanziellen Auswirkungen stellen Hürden für die erfolgreiche Erreichung der indonesischen Energiewendeziele dar und könnten Fortschritte sowie die langfristige Nachhaltigkeit erschweren.

- Der Initiative zum vorzeitigen Kohleausstieg fehlt eine genaue Kosten-Nutzen-Analyse, die für die Bewertung ihrer langfristigen Wirtschaftlichkeit und ihrer Langzeitauswirkungen jedoch unerlässlich ist. In der Initiative wurden alternative Energiequellen, einschließlich ihrer Verlässlichkeit und Erschwinglichkeit, die von entscheidender Bedeutung für eine stabile Energieversorgung nach der Energiewende sind, nicht hinreichend berücksichtigt. Darüber hinaus wurde das Problem der verlorenen Vermögenswerte, das aus der Stilllegung der Kohlekraftwerke resultieren könnte, nicht vollständig behandelt. Ohne diese entscheidenden Bewertungen läuft die Initiative Gefahr, wirtschaftliche und energiesicherheitsrelevante Bedenken hervorzurufen, welche ihre erwarteten Nutzen untergraben könnten.

- Gemäß dem Aktionsplan zur Klimaneutralität soll ein wesentlicher Teil der indonesischen Wirtschaftstätigkeit in Zukunft durch Solarpaneele versorgt werden. Jedoch wurde eine starke Abhängigkeit von Importen aus dem Ausland festgestellt: zirka 70 bis 80 Prozent der Komponenten für Solarkraftwerke werden nach wie vor aus anderen Ländern bezogen. Diese Abhängigkeit zeigt eine große Lücke in den heimischen industriellen Kapazitäten auf, da die Industrie vor Ort noch nicht gerüstet ist, die für die Unterstützung des großflächigen Ausbaus der erneuerbaren Energie in Indonesien benötigten Komponenten zu produzieren. Die fehlenden inländischen Produktionskapazitäten geben nicht nur Anlass zur Sorge über Schwachstellen in der Lieferkette, sondern begrenzen auch die potenziellen wirtschaftlichen Vorteile der Energiewende: zum Beispiel die Schaffung von Arbeitsplätzen und den technologischen Fortschritt im Land.

- Der Ausbau der Strominfrastruktur ist in Verzug, was in mehreren Regionen Bedenken hinsichtlich der Stabilität und Zuverlässigkeit des Stromnetzes aufkommen lässt. Die Vorhersageanalyse zeigt, dass die Sicherheit des Stromnetzes ernsthaft beeinträchtigt werden könnte, wenn diese langsame Entwicklung anhält und nicht erfolgreich bekämpft wird. Der unzureichende Infrastrukturausbau könnte zu Stromunterversorgung und Unterbrechungen der Stromversorgung führen sowie dazu, dass der steigende Energiebedarf nicht gedeckt werden kann, insbesondere wenn das Land auf erneuerbare Energie umstellt.

Die Prüfungen lieferten wertvolle Erkenntnisse, die dazu beitrugen, die Hauptthemen sowie den Umfang der Energiewende festzulegen und zentrale Fragen sowie Informationen, die berücksichtigt werden müssen, zu ermitteln. Dank dem erfolgreichen Einsatz von Daten und Prüfungserkenntnissen ist der Prozess besser geeignet, neu aufkommende Risiken, Chancen und Trends genau festzumachen. Darüber hinaus spielen die Prüfungsergebnisse eine entscheidende Rolle, da sie datengestützte Analysen liefern, welche die Prognose künftiger Herausforderungen und Chancen stützen. Letztlich bieten die Ergebnisse der BPK-Prüfungen fundierte Grundlagen für die Ausarbeitung sowie Umsetzung von Strategien und gewährleisten, dass diese im Einklang mit den strategischen Zielen und Nachhaltigkeitsgrundsätzen stehen.

V. Fazit und Ausblick

Die Pilotprüfungen zeigten, dass die Einbindung des sechsstufigen Modells für strategischen Weitblick in das Prüfungsverfahren die Entscheidungskompetenzen wesentlich verbessert. Dieser Ansatz liefert nicht nur wertvolle Erkenntnisse über die langfristigen Auswirkungen unterschiedlicher Szenarien auf die Zielerreichung sowie die Organisationsabläufe, sondern stärkt auch die Fähigkeit der Organisation, auf Dauer belastbar sowie anpassungsfähig zu bleiben. Durch die Verbindung der Prüfungserkenntnisse mit vorausschauenden Perspektiven können Organisationen zukünftige Herausforderungen besser antizipieren sowie sich besser auf diese vorbereiten und so die Gesamtwirkung ihrer strategischen Planung und Umsetzung steigern.

Angesichts des Erfolgs der Pilotprüfungen wird erwartet, dass bei den nachfolgenden Prüfungen andere wichtige Aspekte unter die Lupe genommen werden sowie die Umsetzung der Empfehlungen aus vergangenen Prüfungen überwacht wird. Dieser Ansatz soll eine solidere und umfassendere Grundlage bieten, um die Vielschichtigkeit und künftigen Auswirkungen der Energiewende auf die strategischen Ziele des Staats zu verstehen. Nach Abschluss dieser Prüfungsreihe wird ein umfassender Bericht zum Thema Weitblick zusammengestellt und herausgebracht. Er liefert eine eingehende Analyse der Erkenntnisse und ihrer Auswirkungen. Dieser Bericht soll eine wichtige Orientierungshilfe für Entscheidungen sowie Strategien darstellen und gewährleisten, dass die Organisation gut aufgestellt ist, um sich in der sich weiterentwickelnden Energielandschaft zurechtzufinden. Durch die Zusammenfassung der Prüfungserkenntnisse liefert der Bericht handlungsorientierte Empfehlungen, die auf neu aufkommende Trends ausgerichtet sind und die Regierung dabei unterstützen, Herausforderungen proaktiv in Angriff zu nehmen und Chancen des dynamischen Energiesektors zu ergreifen.

Über die Autoren

Herr Pemut Aryo Wibowo

Herr Wibowo hat einen Masterabschluss in Rechnungswesen von der Universität Gajah Mada. Er ist momentan als Prüfungsleiter bei der ORKB Indonesien tätig und für die Leitung von Prüfungen in den Bereichen Energie, Umwelt und Verwaltung natürlicher Ressourcen zuständig.

Herr Normas Andi Ahmad

Herr Ahmad ist leitender Prüfer mit einem Masterabschluss in Umwelt und nachhaltiger Entwicklung von der Universität Glasgow. Er verfügt über Erfahrung in der Leitung von Prüfteams im Bereich Energie- und Ressourcenmanagement sowie im Rahmen von SDG-bezogenen Prüfungen.